“

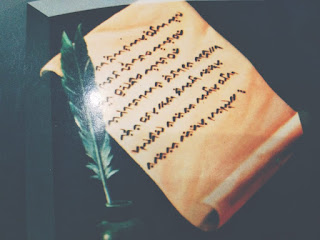

Iko anang appoku, sikadedattakko,

Tassitajan

kaliuloakko, sisala

Makale’ko

sikabudaan karuekko,

sisala

karuekko sikabuda makaleo’ko, iko to andi paandi-i

kalemu

iko tokaka pakakai kalemu,

pakalabii

inde tomatoammu, dau

kuanni

anangngu : ‘tau asu’ atau

‘puapakotuu’.”

***

Entah

apa yang membuat generasi sekarang sulit berkomunikasi dengan santun antar

sesamanya. Umpatan dan makian silih berganti masuk dan keluar dari telinga

kita. Tutur kata yang ramah seakan mahal harganya. Bahkan, umur tidak lagi

menjadi batasan dimana yang kecil bisa berlaku semaunya dan yang tua

merajalela. Bosan dengan cacian yang standar, kata-kata kasar kini mulai

membawa-bawa nama makhluk lain diantara perdebatan. Makhluk itu bernama hewan.

Perbedaan

budaya bukan alasan untuk menanggalkan tradisi saling menghargai sesama

manusia. Budaya dan tradisi malah bisa memperkuat hubungan persaudaraan

diantara dua suku yang berbeda. Apalagi bila yang berkomunikasi itu adalah dua

individu dengan budaya yang sama.

Dahulu kala, bahkan untuk mempererat jalinan persaudaraan antara budaya- budaya yang berbeda, raja-raja melakukan perjanjian sebagai pondasi untuk saling memuliakan satu sama lain. Selain itu, dengan perjanjian-perjanjian tersebut, generasi mereka dapat saling berbaur dan bekerjasama tanpa harus dibatasi oleh budaya dan aturan-aturan yang memberatkan.

Dahulu kala, bahkan untuk mempererat jalinan persaudaraan antara budaya- budaya yang berbeda, raja-raja melakukan perjanjian sebagai pondasi untuk saling memuliakan satu sama lain. Selain itu, dengan perjanjian-perjanjian tersebut, generasi mereka dapat saling berbaur dan bekerjasama tanpa harus dibatasi oleh budaya dan aturan-aturan yang memberatkan.

Di

masyarakat Kabupaten Enrekang pun demikian. Menurut sejarah, sekitar abad ke-14

M, 6 raja berkumpul di kampung Leoran, sekitar 4 kilometer dari Kota Enrekang. Mereka

adalah Addatuang Sawitto, Puang Makale, Puang Baroko, Puang Taulan, Aru’ Belawa,

dan Puang Letta. Pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan dalam bentuk

perjanjian bahwa enam raja tersebut “bersaudara”.

Awal Mula Penyematan Kata-Kata Kasar :

Awal Mula Penyematan Kata-Kata Kasar :

Puang Leoran ketika itu memelihara “Tau Asu” yakni mahkluk yang bagian

kepala hingga perutnya berwujud manusia, sedang bagian perut hingga kakinya

menyerupai anjing. Hingga kini masih saja ada masyarakat

Enrekang ketika tidak mampu menahan amarahnya, akan mengucapkan kata-kata kasar

dengan penuh luapan emosi. Memandang saudaranya sendiri sebagai binatang atau “tau

asu” (manusia tapi memiliki sifat seperti anjing). Pada

akhirnya, La Tanro P. Janggo Puang Kali Endekang (Aru Buttu), menurut catatan

lontarak Enrekang, berwasiat:

“

Iko anang appoku, sikadedattakko,

Tassitajan

kaliuloakko, sisala

Makale’ko

sikabudaan karuekko,

sisala

karuekko sikabuda makaleo’ko, iko to andi paandi-i

kalemu

iko tokaka pakakai kalemu,

pakalabii

inde tomatoammu, dau

kuanni

anangngu : ‘tau asu’ atau

‘puapakotuu’.”

Artinya

:

“ Wahai anak

cucuku, agar kalian saling mengasihi, jangan menyimpan dendam dan dengki. Bila kalian

bertengkar di waktu pagi, rukun kembali di waktu sore, bila kalian bertengkar

di waktu sore, rukun kembali di waktu pagi. Yang adik tempatkan dirimu sebagai

adik dan yang kakak tempatkan dirimu sebagai kakak. Dan jangan pernah lupa

menghormati kedua orang tuamu. Pesanku yang terakhir, jangan mengatakan ‘anjing’

(tau asu) atau ‘tak ada gunamu’ (taen gunana te’pea) kepada anak-anakmu dan

keturunanmu”

Sumber

referensi : Buku karya H. Puang Palisuri ( 2005) Perjanjian Bersaudara Sawitto dan Enrekang

diterbitkan oleh Yapensi Jakarta.